Histoire du patrimoine : diffusion

La croix de chemin est proposée comme objet social pouvant s’ancrer dans la sphère patrimoniale.

En 1925, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal est le théâtre d’une exposition originale en proposant des biens culturels comme sujets de char allégorique. Un discours sur des biens choisis est ainsi produit. Puis, il est reçu et commenté par les médias. Bref retour sur ce moment fondateur de l’histoire du patrimoine.

La dynamique patrimoniale

Le défilé présente des facettes de la culture canadienne-française. La scénographie s’articule en une série de tableaux qui défilent l’un derrière l’autre dans les rues, selon une lecture et un parcours obligé. Le choix de biens culturels, comme sujets de chars, confirme qu’ils sont suffisamment importants parmi la population pour être reconnus, même de manière symbolique. L’événement entend produire un impact social en redonnant au groupe le sentiment de son existence et de… Continuer la lecture

Patrimoine historique

Récemment, le ministère Culture et Communications (MCC) mettait discrètement en vente l’ancienne Bibliothèque Saint-Sulpice à Montréal. Toutefois, l’opposition manifestée dans les journaux annule le projet et amène les élus municipaux et provinciaux à créer un énième comité d’experts devant réfléchir sur l’avenir du bâtiment. Regard sur ce bien protégé certes, mais mal aimé.

Histoire de la bibliothèque

Les Sulpiciens créent en 1844 L’œuvre des bons livres. Forte de son succès, la direction aménage des cabinets de travail, pour les recherches érudites, puis une salle de nouvelles. La congrégation fonde ensuite le Cabinet de lecture paroissial de Montréal et offre des cours publics dans le domaine de la culture dès 1857. Le Cabinet est remplacé en 1885 par le Cercle Ville-Marie où de jeunes membres pratiquent l’art oratoire, les conférences publiques et les spectacles culturels (musique, théâtre…).… Continuer la lecture

Histoire du patrimoine : diffusion

Le nombre important de guides suggère une bonne participation du public.

À Montréal, l’année 1917 marque le 275e anniversaire de sa fondation et la première visite animée dans le Vieux-Montréal par un guide qui introduit les participants à leurs biens historiques. Retour sur ce moment fondateur de l’histoire du patrimoine québécois(*).

L’organisation

Présidée par le notaire Victor Morin, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM) décide de célébrer avec les Montréalais. Engagé également à la Société historique de Montréal et à la Société d’archéologie et de numismatique, il obtient l’aide de guides historiens amateurs dans les deux langues. Des édifices emblématiques dont le Château Ramezay, le séminaire Saint-Sulpice et la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours sont pavoisés pour l’occasion. Un congé civique et scolaire est décrété.

La participation des journaux

Intrigués par le caractère novateur de l’activité, les quotidiens collaborent en publiant le circuit qui comprend vingt-sept arrêts… Continuer la lecture

Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie

© Collection Christian Poupart, 2014

Patrimoine religieux

À Saint-Jean-sur-Richelieu, la Fabrique a annoncé récemment son projet de fermer trois églises, dont celle de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie dans le secteur L’Acadie. Une fois le choc passé, la nouvelle a suscité une mobilisation importante et la formation d’un groupe de sauvegarde dont l’avenir semble prometteur. Quels sont ingrédients nécessaires et favorisant le succès d’une sauvegarde d’envergure?

Les lieux

À L’Acadie, les composantes constituant le patrimoine religieux sont importantes. Ainsi, outre l’église et l’ancien presbytère protégés par le gouvernement québécois, l’ensemble comprend aussi la maison du bedeau, un cimetière, un chemin couvert, une école de fabrique et un calvaire exceptionnel[1]. En somme, c’est beaucoup pour une population éloignée de sa ville centre.

Construite en 1800, l’architecture de l’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie est inspirée de la Nouvelle-France, entre autres avec la maçonnerie à moellon, la couverture en tôle à la canadienne et la présence… Continuer la lecture

Patrimoine immatériel

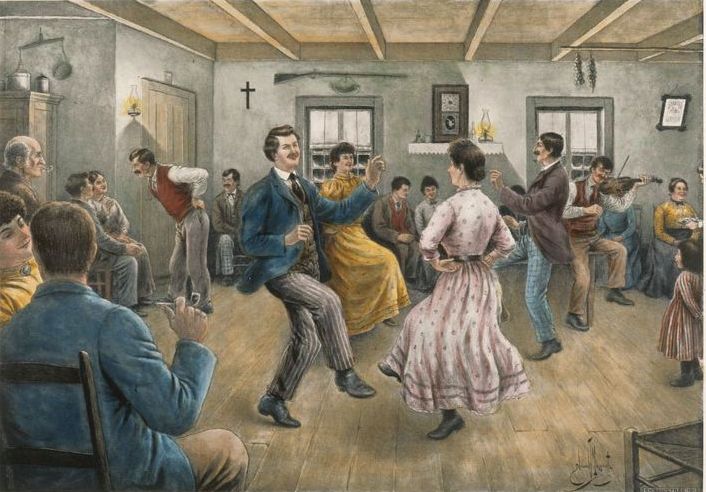

Le 21 mars dernier, la ministre de la Culture et des Communications a procédé à la désignation de la veillée de danse traditionnelle comme un élément du patrimoine immatériel des Québécois. La veillée est un divertissement qui relève à la fois du domaine des expressions artistiques et de celui des pratiques sociales. L’activité est participative lorsque danseurs expérimentés et néophytes se regroupent dans un esprit communautaire et une ambiance amicale. Regard sur ce patrimoine des plus dynamiques.

La veillée de danse

La veillée de danse est un rassemblement festif basé sur la pratique collective de danses. Elle est habituellement menée par un calleur qui indique aux danseurs les figures à exécuter. Au Québec, les cinq danses principales sont le cotillon, le quadrille, la contredanse, le set carré et la gigue. Déjà en Nouvelle-France, cette pratique sert à divertir. Avec le temps, la veillée demeure un lieu d’expression… Continuer la lecture