Patrimoine immatériel

L’origine de la bénédiction paternelle se trouve dans la Bible où elle évoque le prestige du patriarche qui veille sur sa famille. Présente en Europe, cette pratique – issue de la religion populaire c’est-à-dire en marge de l’Église, se transporte en Amérique avec les colons.

Une pratique ritualisée

Autrefois, la bénédiction est obligatoire dans les familles chrétiennes et le rituel assez homogène. Tôt, le matin du jour de l’An, l’aîné demande au père de bénir toute la famille. Les gens s’installent à genoux côte à côte dans la cuisine ou le salon. Debout, le père fait le signe de croix et prononce une courte prière de bénédiction. Il rejoint ensuite son épouse, échange ses vœux et l’embrasse. Il fait de même avec tous les enfants en commençant par l’aîné jusqu’au plus jeune. Cet échange de bons vœux vise à resserrer les liens tout en balayant les querelles et les rivalités. Dans les familles où le père est absent, c’est souvent l’aîné des garçons qui le remplace. Moins fréquent, ce rôle peut aussi revenir à la mère ou à l’aînée si c’est une fille.

En quête d’une patrimonialisation

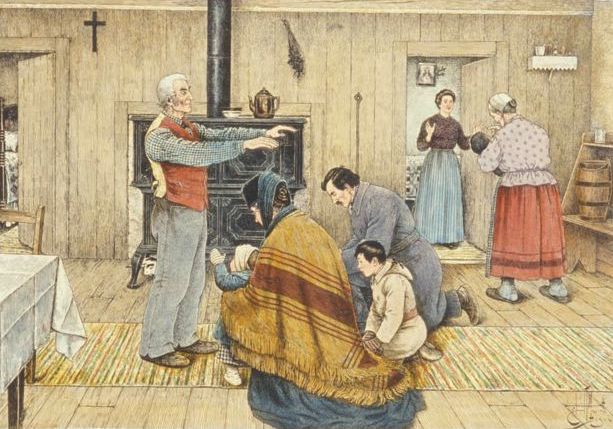

Au tournant du XXe siècle, les directeurs de revues commandent des dessins représentant la bénédiction paternelle et d’autres coutumes propres aux Canadiens français. Ces images servent avant tout à enjoliver les articles. Dès 1910, l’artiste Edmond-Joseph Massicotte édite des séries de gravures représentant les traditions canadiennes-françaises, dont celle de la bénédiction.

La bénédiction, 1912

Edmond-Joseph Massicotte

Source : MNBAQ

Massicotte s’appuie sur les recherches de son frère Édouard-Zotique qui publie des études sur le folklore et les coutumes canadiennes-françaises dans les principales revues de Montréal. Le caractère scientifique des dessins d’Edmond-Joseph révèle une volonté de montrer aux membres de la collectivité un aspect d’eux-mêmes et de leurs ancêtres.

En 1916, ses gravures sont exposées à la bibliothèque Saint-Sulpice sans susciter d’intérêt parmi les médias. Toutefois, la même année, elles se retrouvent à la une du journal La Presse. Le quotidien invite ses lecteurs à accrocher les dessins de l’artiste sur leurs murs : « […] nos enfants qui les auraient sous leurs yeux, dans nos intérieurs, en respireraient la bienfaisante atmosphère. Des questions surgiraient, nous leur répondrions, et ainsi se perpétueraient le culte des Anciens et l’estime de leurs mœurs[1] ». Cette proposition renforce l’idée de conserver des traces authentiques de la vie d’antan et de les transmettre à la prochaine génération.

Aujourd’hui, le Lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier offre ponctuellement l’exposition Noël victorien où des pratiques traditionnelles telles que la bénédiction du jour de l’an sont présentées au public.

La pratique aujourd’hui

Aujourd’hui, la bénédiction se pratique rarement pour plusieurs raisons dont la place de la religion dans nos vies, l’éclatement des familles et le rythme de la vie contemporaine. Ces transformations amènent les familles à adapter la tradition à leur manière, selon leur situation. Enfin, dans nombre de familles où cette tradition perdure, elle a perdu son caractère exclusivement religieux.

À inscrire au patrimoine?

Malgré sa persistance, peut-on inscrire la pratique de la bénédiction paternelle au répertoire du patrimoine québécois? Pour acquérir une valeur patrimoniale, un bien culturel doit devenir une « chose » sociale. Selon différentes théories du patrimoine, cette transformation résulte d’une construction sociale de la transmission du passé. Ce lien avec le passé peut être envisagé soit en continuité, ce qui maintiendrait la société dans la tradition; soit en rompant avec le passé, ce qui favoriserait le changement, la modernité. Ces deux approches empêchent la création de patrimoine. De fait, la famille chrétienne pratiquante maintient un rituel religieux immuable tandis que les familles qui prônent la modernité ont cessé la pratique.

Une troisième option serait celle d’un compromis où se présentent à la fois la continuité et la rupture lorsqu’une société va de l’avant tout en conservant son passé de façon symbolique. Ainsi, les familles qui pratiquent encore la bénédiction, surtout par respect pour le patriarche, ancrent ce rituel dans une dynamique patrimoniale qui se limite cependant au cercle familial.

Dans l’ensemble, la pratique de la bénédiction paternelle participe aux traditions populaires sans faire partie du patrimoine collectif des Québécois.

Laisser un commentaire